名古屋と中山道を結んだ下街道。正式な街道ではないが、利用しやすい道なので江戸時代は非常に賑わっていた。明治になり中央線が開通すると、人の通行は減ったが多治見などから陶磁器を輸送する車馬の通行は以前にも増していった。

並行して国道19号ができ、今は静かな裏道になったが、守山区内はかつての道筋がよく残されている。

|

|||

|

|||

名古屋と中山道を結んだ下街道。正式な街道ではないが、利用しやすい道なので江戸時代は非常に賑わっていた。明治になり中央線が開通すると、人の通行は減ったが多治見などから陶磁器を輸送する車馬の通行は以前にも増していった。 並行して国道19号ができ、今は静かな裏道になったが、守山区内はかつての道筋がよく残されている。 |

|||

|

|

||

| ◇賑わった 江戸時代の下街道 お上、すなわち尾張藩の制定した上街道(稲置街道 木曽街道)に対し下街道があった。 代官町の筋を東に行き現在の国道19号と交差する所が佐野屋の辻。そこから、大曽根、内津峠を越え大井宿(現:恵那市)の手前で中山道と合流する14里半(約58㎞)の道だ。幕府や藩の定めた街道ではないので正式の宿場は無いが、坂下、土岐、釜戸など各地に宿や人馬継立てを行うものがあり旅には困らなかった。 江戸方面に行くには上街道経由より6里(24㎞)ほど距離が短く高低差が少ない。また武士の通行がないので庶民にとり利用しやすい道だった。御嶽山登拝や善光寺参りによく利用されたので善光寺街道とも呼ばれていた。また、東から中山道を名古屋や伊勢に向かう人も多く利用していた。 荷物の輸送は原則禁止だが、自分の馬で荷を運ぶことは黙認されていたので、輸送を頼まれた賃馬であっても、自分の荷を自分で運んでいると言い逃れることができる。本街道の様な宿継ぎ逓送では宿場ごとに積み替えが行われ、時間と費用がかさみ荷痛みも起きやすい。このため、下街道での運送も活発に行われ上街道を脅かしていた。 寛政7年(1795)には上街道の衰退を防ぐ為、藩士が江戸詰のため旅行するときに下街道を利用することを禁止している。このように、藩は下街道に制約を加えて上街道の維持を図ったが、経済合理性に勝る下街道は繁栄していた。 ◇中央線開通 下街道の車馬は増える 明治になると下街道は百曲街道と並んで一等県道に指定され、多治見方面の陶器や釜戸(現:瑞浪市)の石材などを大八車で運ぶ姿がよく見られたという。 名古屋と多治見を結ぶ乗合馬車も運行されるようになったが、明治33年(1900)に中央線の名古屋・多治見間が開通、44年(1911)に中央線が全通すると人の通行は減少し、かつての賑わいを失っていった。 しかし『東春日井郡誌』〔刊:大正12年(1923)〕によると多治見などの陶磁器生産が増え、名古屋への輸送で車馬の通行は以前より増えたとのことである。 しかし、狭くて曲折している道路なので、天神橋から勝川橋に直線的に延びる新道が建設され、昭和27年(1952)に一級国道19号名古屋長野線〔昭和40年(1965):一般国道19号に改称)に指定された。これにより旧道は市道になった。 ◇守山区内 今も残る道筋 守山区内の下街道は、周辺の田畑が住宅に変じて沿道の風景は大きく変わり、区画整理によって新しい道路がたくさん造られたが、幸いほぼそのまま残されている。 |

||

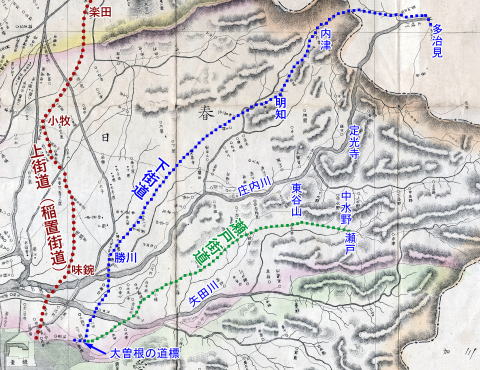

下図 『尾張国全図』 明治12年 |

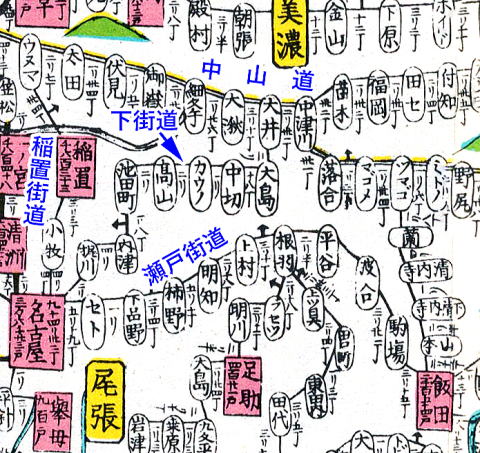

『明治道中大絵図』 明治12年 木曽川の位置など間違いもある |

|

|

|

|

|

|