大曽根は江戸時代から名古屋北東の玄関口として繁栄し、今は中央線・瀬戸線・地下鉄の駅やユトリートラインの起点になっている交通の要衝だ。

しかし明治になり中央線ができた当初は駅が無く、鉄道が通過するだけの地域になってしまった。衰退の危機に瀕した大曽根は粘り強く駅の誘致運動を続け、今の繁栄をもたらしたのである。

|

||

大曽根は江戸時代から名古屋北東の玄関口として繁栄し、今は中央線・瀬戸線・地下鉄の駅やユトリートラインの起点になっている交通の要衝だ。 しかし明治になり中央線ができた当初は駅が無く、鉄道が通過するだけの地域になってしまった。衰退の危機に瀕した大曽根は粘り強く駅の誘致運動を続け、今の繁栄をもたらしたのである。 |

||

|

|

|||

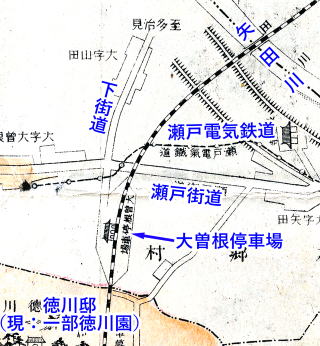

| 今も昔も交通の便が良いところに人や物が集散し、繁華街になる。 大曽根は藩政時代から下街道と瀬戸街道の合流点であり、名古屋北東の玄関口として繁栄してきた。その大曽根が、交通体系の変革で存続の危機に陥った。 ◇大曽根……明治になっても繁栄 明治を迎えても交通の中心は街道であり、従来からの駕籠や牛馬といった交通手段が、新たに人力車や馬車に変わっただけであった。むしろ下街道がとおる大曽根は、藩政時代のような稲置街道(木曽街道)保護のための下街道への規制が廃止され、かえって活気が出てきていた。明治20年代(1887~)には、大曽根と内津(春日井市、愛知・岐阜の県境付近)とのあいだに乗合馬車も運行されていた。 ◇大曽根……鉄道の通過点 ところが、交通体系に大きな変化が起きた。鉄道の敷設である。明治22年(1889)に東海道線が全通し、27年(1894)には中央線が建設されることになった。 ここで大曽根にとり大問題が発生した。線路は大曽根を通るが、停車場は造らない。名古屋の次は千種、その次は勝川なのである。長距離輸送は停車場を中心に人も物も動く。通過点でしかない大曽根ではこれまでの繁栄は維持できず、遠からず衰退してしまう立場に追い込まれた。 |

|||

存続の危機に、翌28年(1895)、大曽根をはじめとする周辺36町村は「大曽根停車場設置期成同盟会」を結成し誘致運動を始めた。用地の提供を条件に停車場の設置を要請したが、政府からなかなか良い返事はない。 大曽根停車場の設置にめどがつかないまま、明治33年(1900)7月25日、中央線の名古屋─多治見間が開通した。 煙を吐き轟音をあげて真っ黒な汽車が進んでくる。馬車の何十倍の荷物や人を積み、はるかに早い速度で進んでくる。見守る大曽根の人々の前を一瞬のうちに通過し小さくなってゆく後姿は、人々にあせりと不安を残していった。「時代に取り残されないためにはどうしても停車場が必要だ」との思いを強くした期成同盟会は、知事の助力もうけ、さらに要請活動を強化した。 |

駅がない大曽根 「名古屋及熱田市街実測図」明治33年 |

||

| ◇条件付きで駅の設置認可 → 資金確保に苦闘 そのかいあって、36年(1903)になり停車場用地の提供に加えて、その土盛工事と人道橋設置、瀬戸とのあいだに交通機関を設置することを条件に停車場設置が認められた。 9年におよぶ苦労が報われ、やっと念願がかなった……。しかし、長年の設置運動で1万5000円を超える多額の経費をついやした同盟会は、すでに四分五裂になっていた。 やむを得ず、地元大曽根の有志は「城東合資会社」を設立して同盟会の事業を引き継いだ。38年(1905)に停車場の用地買収を完了したが、合資会社は1万円余の欠損を抱えている。地元から出資する者もなく、着手のめども立たない。 ここにいたって「瀬戸電気鉄道」の役員有志が自費での救済に乗り出した。40年(1907)に「大曽根停車場設置同志会」を結成し、6万5000円を合資会社に拠出して事業が再開された。 |

|||

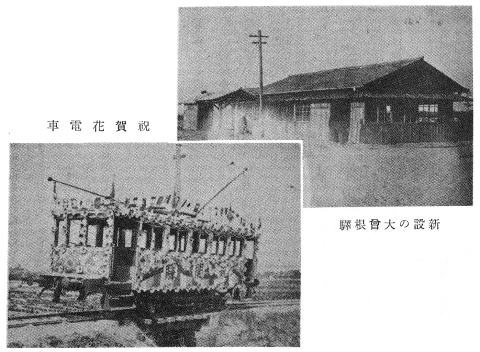

| ◇大曽根駅開業 明治43年(1910)ついに大曽根駅が竣工した。同盟会結成から16年の年月が過ぎ、ついやした費用は12万円を超えたという。44年(1911)4月9日、念願の大曽根駅が開業し、「祝開駅」と書いた花電車が運行された。 5月1日には中央線が全通し、3,000人の来賓を招いた祝賀式が鶴舞公園で行われた。 大曽根は岐阜・長野・山梨・東京と結ばれ、名古屋北東の玄関口として引き続き繁栄できるようになったのである。 |

|||

大曽根駅と設置祝賀の花電車 『東大曽根町誌』 |

大曽根駅 開設 『最近名古屋明細地図』 明治43年 |

||

|

|

|

|

|