|

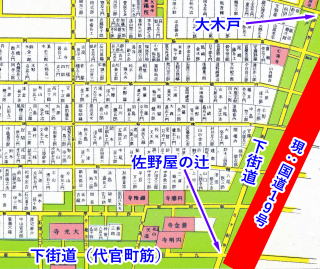

代官町の筋を東に行き、現在の国道19号と交差する所(代官町交差点)が佐野屋の辻だ。この角には酒屋と味噌屋を営んでいた2軒の佐野屋(中村家)があったことからその名が付いた。

下街道は佐野屋のところで北へと折れる。その場所には「善光寺道」「京大坂道」「いれば業加藤新兵衛」と刻まれた道標が残っている。

◇佐野屋とは?

佐野屋清左衛門は丹羽郡佐野村(現:一宮市千秋町佐野)の出身で、慶長16年(1611)に名古屋へ出てきてこの地で代々暮らした。

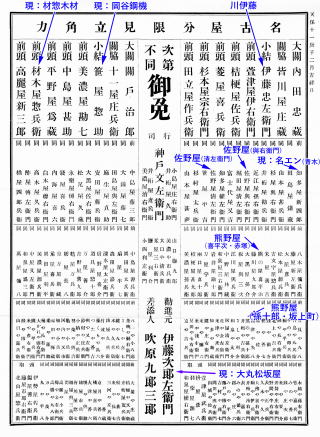

名古屋有数の豪商で、明和・安永(1764~81)頃、藩が御用金を課した商人を見ると、200両ずつ課した10名のなかに佐野屋清左衛門があり、その時100両ずつ課した14名の中に伊藤次郎左衛門(後の松坂屋)が入っており、その他50両ずつ課した商人が32人であった。

天保11年(1840)に、名古屋の有力商人を相撲の番付風にランク付けした『名古屋分限見立角力』が発行されている。それには、2軒あった佐野屋(與衛門・清左衛門)は両方とも前頭の上位に位置している。

明治4年(1871)刊行の『名越各業独案内』には、味噌商のところに「萱屋町 佐屋与右ェ門」と掲載があるが、もう一方の酒屋を営んでいた佐野屋は掲載されていない。

味噌商の佐野屋は、大正8年(1919)に6醸造家が合同して設立した名古屋味噌溜(株)に参加することで消滅した。この会社は昭和39年(1964)に社名をキッコーナに変更した。ホームページには「創業三〇〇余年の歴史をもつ当社は、佐野屋與右衛門が元禄初年創業」とあり、特選醤油の商品名は「與右衛門」と名付け、佐野屋の血を引く企業である。

代官町交差点南西の土地にはマンションが建っているが、以前は空き地で「中村家発祥之地」と刻んだ佐野屋を記念する石板が置かれていたが、今は無くなっている。

|

『尾府全図』に加筆 明治2年

『名古屋分限見立角力』 天保11年(1840)

|