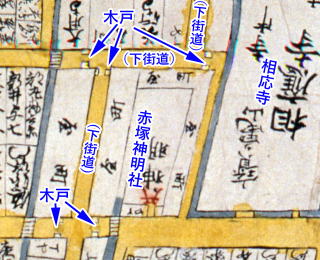

江戸時代名古屋の町の入口には大木戸が設けられていた。下街道からの入口 赤塚にも大木戸があり、夜になると閉鎖され、城下へ不審者が入り込まないようにしていた。また、街中にも各所に木戸があり、町の治安を維持していた。

|

||

江戸時代名古屋の町の入口には大木戸が設けられていた。下街道からの入口 赤塚にも大木戸があり、夜になると閉鎖され、城下へ不審者が入り込まないようにしていた。また、街中にも各所に木戸があり、町の治安を維持していた。 |

||

|

|

|||

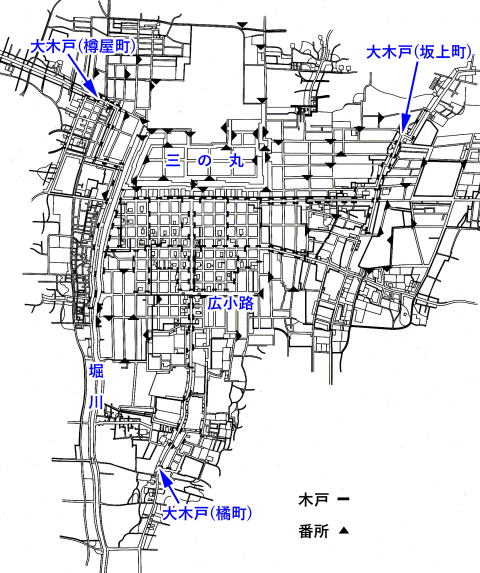

| 城下の防衛と不審者の進入防止のため、主要な街道が町へ入る所には大木戸が設けられていた。下街道では坂上町、熱田街道(名古屋街道・美濃街道)では橘町、美濃街道では樽屋町にあり、木戸の内側は木戸内と呼ばれて町中、外側は木戸外と呼び、名古屋の町は木戸を境としていた。 また、町の治安維持のため、町中にもおおむね4丁(436m)ごとに木戸が設けられていた。寛文元年(1661)には110余か所にあり、その他に武家地には辻番所が60余か所設けられていた。 |

『宝暦十二改 名護屋路見大図』 1762 |

||

| 木戸は明け六つ(午前6時〕に開かれ、暮れ六つ〔午後6時、時代により五つ(午後8時)〕に閉ざされて潜り戸だけが開いており、夜四つ(午後10時)には潜り戸も閉鎖された。 元禄9年(1696)には、「木戸に牛馬をつないだり子どもがよじ登ったりすることがあるが、取り締まるように」という趣旨のお触れが出されている。 夜番の者は、当初「より棒・ねじがね」を引きずりながら、大声で「ご用心火のまわり」と言いつつ街中を巡回していた。あまりに騒々しいので中止になったが、番人たちが居眠りするようになったので、拍子木を叩きながら街中を歩かせることにした。 また、武家地の辻番所には昼夜とも2人ずつ足軽が詰め、夜は見回りをした。 幕末になり世情が不安になると、木戸や番所が増設された。これらの木戸は明治4・5年(1871・2)に廃止されている。 |

木戸・番所の配置 宝暦12年(1762) 『新修名古屋市史』 |

||

|

|

|

|

|