東春酒造の水屋

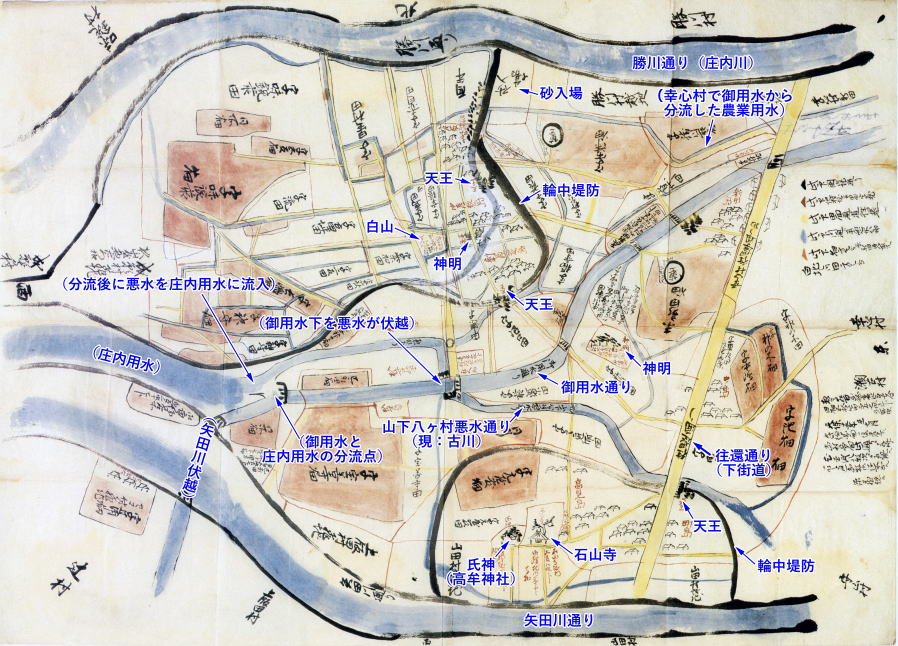

瀬古は庄内川と矢田川に挟まれた低湿地であった。集落はまわりを堤防で囲んだ輪中ななかにあり、さらに一段高く築いた石垣の上に水屋を建てて、万一に備えていた。何度も水害に襲われながらも、このような備えを背景として人々は生き抜いてきたのである。

東春酒造の水屋 |

|||

|

|||

瀬古は庄内川と矢田川に挟まれた低湿地であった。集落はまわりを堤防で囲んだ輪中ななかにあり、さらに一段高く築いた石垣の上に水屋を建てて、万一に備えていた。何度も水害に襲われながらも、このような備えを背景として人々は生き抜いてきたのである。 |

|||

|

|

|||

| ◇今も残る水屋 高い石垣の上に立つ家を「水屋造り」といい瀬古には今も所々に残されている。洪水になったときに避難する場所で、普段はすぐに運び出せない米や味噌などを保管していた。 東春酒造には立派な水屋があり、店の1本北側の道路からその姿を見ることができる。万一のことがあっても大切な商品が被害に遭わず、子々孫々まで事業の継続ができるように高い石垣を築き水屋を造った。落ち着いた風情を感じる景観であるとともに、昔の人が末代までの繁栄を考えた事が感じられる建物である。 ◇瀬古の水害 『尾張徇行記』に「卑湿の地」と書かれているような土地なので水害も多かった。 ○嘉永3年(1850)の大水害 8月6日から豪雨が降り続いた。7日明け方に矢田川が瀬古で破堤し一面海のようになった。 『松濤掉筆』に著者(奥村德義)が友人から聞いた話が載っている。 9日に瀬古へ向かおうとしたところ、山田渡りの所は流れが激しいので、少し西を舟で渡り、そのまま石山寺門前まで舟で行った。決壊直後には村中の人が寺に避難してきていたが、9日には女性と子どもが残っていた。住職は「命があっただけよかった」と言っている。本堂と観音堂は床上1尺(30㎝)まで浸水した。墓はまだ水の中だ。飲み水は山田村から舟で運んでいる。 ○明治元年(1868)の大水害 8月2日朝、この地方を襲った台風により瀬古の石山寺付近で矢田川の堤防が決壊した。 流れ込んだ激流は、瀬古と成願寺の境界の堤防も破壊し川中村(現:北区福徳・中切・成願寺町)に浸入してきた。成願寺の家々は流されて中切や福徳に漂着した。水浸しになっている川中輪中の水を排水するために、福徳で庄内川の堤防を切り開いたところ家は水ととも再び流れ出し、大野木(現:西区)まで流されていった。 もっとも悲惨だったのは瀬古で、石山寺の墓地を激流が洗い流したので、土葬されていた遺骨や死体が流出し中切や福徳の竹や木に5~60体が引っかかり、鬼気迫る光景となった。 |

|||

集落は輪中の中 『瀬古村絵図』 |

|||

|

|

|

|

|