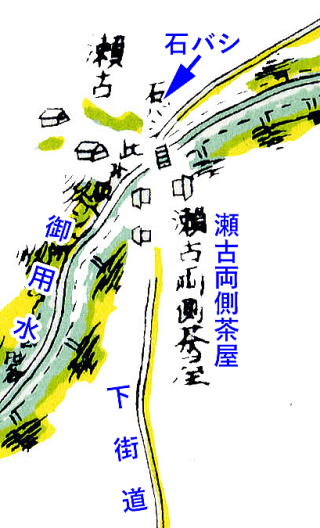

左の道は下街道。右の道は旧御用水

瀬古の御用水は、かつて蛍の名所だったという。

守山区内の御用水は黒川の開削で規模が縮小され、八ヶ村用水に名前も変わった。さらに土地区画整理で道路や用排水路が整備されるなか、大きく姿を変えた。

下街道の社と地蔵が建つ北側の道路が、かつての御用水路で、短い区間だが江戸時代と同じ線形が残っている。

左の道は下街道。右の道は旧御用水 |

|||

|

|||

瀬古の御用水は、かつて蛍の名所だったという。 守山区内の御用水は黒川の開削で規模が縮小され、八ヶ村用水に名前も変わった。さらに土地区画整理で道路や用排水路が整備されるなか、大きく姿を変えた。 下街道の社と地蔵が建つ北側の道路が、かつての御用水路で、短い区間だが江戸時代と同じ線形が残っている。 |

|||

|

|

|||

| 髙牟神社の境内に「髙牟音頭」の石碑が建っている。歌い出しは「昔や御用水 ホタルの名所 いまは惚れたよ 栄える街に」となっている。 「御用水」というと、かつて三階橋の南で黒川から分水して名古屋城のお堀に注ぎ、今は一部の区間が「御用水跡街園」として整備されている北区にある黒川沿いの散策路を思い浮かべる人が多い。しかし、このような経路になったのは明治10年(1877)の黒川開削以降だ。 御用水は、寛文3年(1663)に開削され、お堀に水を補給すると共に「巾下水道」の水源にも使われた。龍泉寺の下で庄内川から取水し、庄内川に沿うようにして西へ流れ、幸心村からこの瀬古村を経て矢田川をくぐり名古屋城へと流れていた。幸心村から下流は低地のため土手が築かれて松並木になっており、下街道と交差する所は石橋が架けられていた。現在、下街道脇の社と地蔵がある北の道は南西へと曲がっている。この道が、江戸時代の御用水の跡だ。 かつて、緑の水田が広がるなか少し高くなった土手の上には老松がそびえ、巾下水道にも使われるきれいな水が流れていた。水底には真っ白な砂がきらきらと光っている。夜になると漆黒の闇が広がる。蛍の淡い光がここかしこに点滅し、ふわっと弧を描いて消えてゆく。初夏の風物詩だ。 下街道が通る石橋のたもとには、両側に茶屋が有った。昼は旅人が一息入れ、夜はホタル狩りの親子が団扇を片手に涼んだことであったろう。 今では蛍の名所と唄われた御用水を偲ぶものはなく、車が走り過ぎるだけになっている。 |

|||

『御用水路之図』 |

明治24年 1/50000 |

現在 土地区画整理で道路は大きく変わったが、 わずかに昔の名残 |

|

|

|

|

|

|