このあたりの堀川は、市内では珍しい草生えの土手が残り、せせらぎにはコモなどの水草がしげるなかオイカワやコイなどの魚影が見え隠れしている。小魚をねらって、コサギなどの鳥が集まり時には「清流の宝石」と呼ばれるカワセミの姿も見かける。さながらふるさとの川といった風情である。

この堀川を眺めながら散策できる街園は、春には桜のトンネルとなり市内でも有数の桜の名所となっている。

この街園は、以前は御用水と呼ばれ、名古屋城のお堀や、巾下水道に水を送る水路であった。

| |

|

| 両岸には松並木 用水の両岸には松が植えられていた。 これは、日陰をつくることで飲料水(巾下水道の水源)にも使用する水の温度が上がらないようにするためと表向きには言われていた。一方、この土手は名古屋城が落城したときに、ここを通って定光寺へ落ち延びるときの抜け道で、目立たないようにするために松並木が造られたとも伝えられている。 この松は戦前まで一部残っていたが、戦争末期に飛行機の燃料となる松根油をとるために伐採された。今は夫婦橋の近くに数本残る老松が、わずかにそのなごりをとどめている。

|

昭和10年頃 |

|||

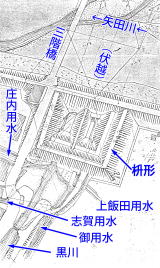

| ◇水源の変更 江戸時代の御用水は川村(現:守山区)で庄内川から取水して流していた。しかし、明治10年(1877)に黒川が開削されたときに、御用水は三階橋の南で黒川から分流して流れるように変わった。 黒川は水分橋の袂で取水しているので、庄内川の水が御用水を流れていることに変わりが無いが、御用水は黒川から取水する用水になったのである。 明治になり、北区では染色業が発展した。染色にはきれいな水がたくさん必要であるが、御用水の水を工場に引き込み名古屋友禅などの見事な染物が行われていた。 |

「矢田川伏越付近実測平面図」 明治44年以前 |

|||

左が御用水、右が黒川(堀川) 辻栄橋から下流方向 昭和4年8月 『城東耕地整理組合第七工区記念帖』 |

||||

|

|

|

|

|