江戸時代初期、大幸村の矢田川北に射撃の練習場が設けられた。

藩士たちは屋敷などでの練習とともに、ここへ出向いて主に長距離射撃を練習していた。その成果を披露する「惣打」には、尾張のお殿様が視察に訪れたこともある。日本沿岸に異国船が姿を現すようになると、海防強化のため演習が行われた。

|

||

江戸時代初期、大幸村の矢田川北に射撃の練習場が設けられた。 藩士たちは屋敷などでの練習とともに、ここへ出向いて主に長距離射撃を練習していた。その成果を披露する「惣打」には、尾張のお殿様が視察に訪れたこともある。日本沿岸に異国船が姿を現すようになると、海防強化のため演習が行われた。 |

||

| |

|

|

|

鉄砲の稽古 |

|||

| 藩の鉄砲塚(射撃練習場)と煙硝蔵(火薬庫)は、当初は平田町交差点の北西に設けられていた。慶安2年(1649)になると、建中寺の東に移転し、寛文5年(1665、寛文6年説もあり)に射撃練習場は矢田川原へ、煙硝蔵は萱場へ移転した。 |

|||

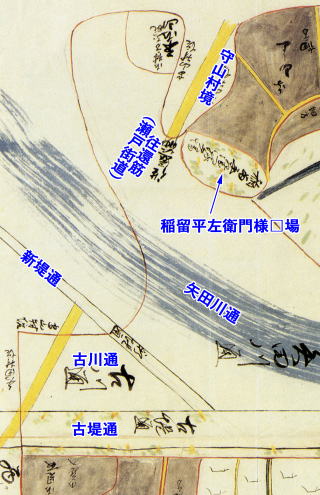

| ◇大幸村……道具蔵と稲冨家の屋敷 射撃の練習に必要な道具をしまう蔵が大幸村に建てられた。 『寛文村々覚書』に「御蔵 弐軒 内 壱軒 是ハ御鉄炮道具入、当村へ御預ケ、銭壱貫文ヅツ御鉄炮奉行衆より年々渡ル 但、弐畝四歩、新田高の内、証文引ニ成。」と書かれており、村に管理が委託されていた。2軒の蔵の内のもう一つは、水防倉庫である。 『尾張徇行記』の大幸村の項に「其内稲冨平左衛門鉄砲稽古場アリ、元拝領地ナリ、古来ヨリ放炮ノ地ヲ通称矢田河原トイヘトモ、実ハ大幸村界内ナリ、サレハ夏ノ中放炮ノ課役ハ、多ク大幸村カヽリニナリ来レリ」 守山村の項に、「此村内トオボシキ所、矢田川傍ニ稲冨平左衛門拝領屋敷アリ、是ハ大幸村境内也」 『大幸村絵図』を見ると、村はずれの守山村境に「稲留平左衛門様□場」の記載がある。瀬戸街道を北へ進み矢田川を越えた(当時は橋がなく徒渡り)すぐのところ、川原近くに稽古場の施設があった。 稲冨家は藩の鉄砲御用(師範)を務めた家で、代々平左衛門を名乗り400石の家禄であった。 |

『大幸村絵図』 稲留は稲冨の誤記 |

||

| ◇4~7月に稽古 『尾藩令条』によると、寛文9年(1669)に出されたお触れでは、射撃の練習は毎年4月1日から7月末日まで行うこととしている。これは一般的な規定で、鉄砲の師範などは届ければいつでも可能であった。 『尾張年中行事絵抄』の4月1日のところに次の記載がある。 「此日より矢田河原にて、鉄炮の師家、仮屋をかまへて鉄炮を放し、遠打を修練す。又、屋敷方にても、御先手物頭衆にては、配下の同心集りて、鉄炮を打なり。」 ◇武家屋敷での稽古も 矢田川の稽古場は遠距離射撃などの練習場で、短距離は各屋敷でも行うことができた。 三の丸内の屋敷ではつるべ打ち(連射)は原則禁止、また屋敷内で鳥を撃つのも禁止されていた。玉が外に飛び出さないように的の後ろに設ける「あづち」(土盛り)は高さ9尺(2.7m)、幅2間(3.6m)以上にする規定も設けられていた。しかし、弘化2年(1845)に曲輪(城)内での稽古は禁止された。 |

|||

|

|

|

|

|