街道沿い 煮売屋の風景

『尾張名陽図会』

下街道・瀬戸街道が通る大曽根村は、多くの人が通る賑やかな場所だった。街道沿いには家が建ち並び名古屋から町続きとなっており、多くは半農半商であった。

まさに名古屋の北東玄関といった地域で、村とはいっても町奉行の管轄になっていた。

街道沿い 煮売屋の風景 『尾張名陽図会』 |

|||

|

|||

下街道・瀬戸街道が通る大曽根村は、多くの人が通る賑やかな場所だった。街道沿いには家が建ち並び名古屋から町続きとなっており、多くは半農半商であった。 まさに名古屋の北東玄関といった地域で、村とはいっても町奉行の管轄になっていた。 |

|||

|

|

|||

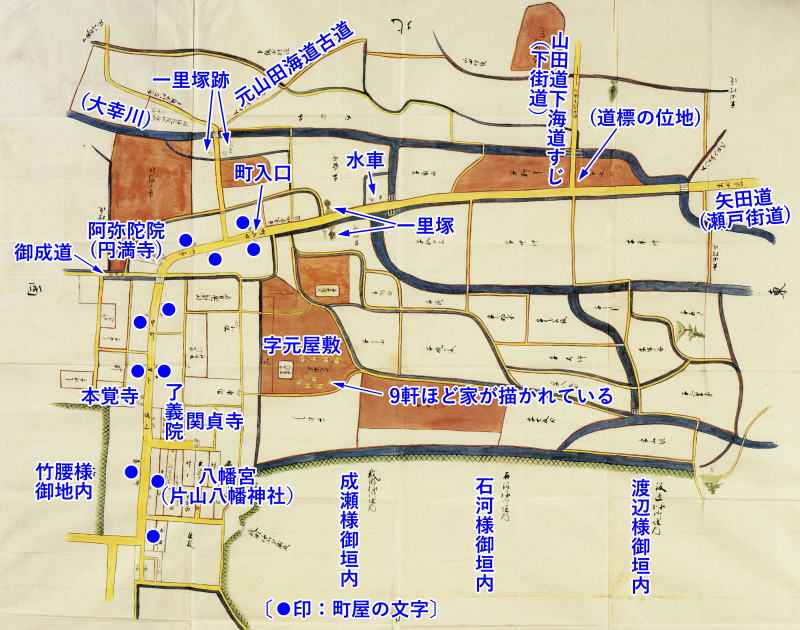

| 大曽根は名古屋北東の玄関口として賑わってきた村である。 村内を下街道が通り、村の東で二手に分かれ、北へ向かうのが下街道(善光寺街道)、東へ向かうのが瀬戸街道である。 村の南隣は名古屋の町なので、城下町に入る前にここで一服する旅人や、村内のよろず屋では入手できない商品を買いに近隣の村々から来た買い物客などを相手にする店がたくさんあった。 『尾張徇行記』には、次のように書かれている。 「村人農商ヲ兼ヌ、然シ此町ハ東北ノ方春日井郡群村、殊ニ下街道筋又ハ濃州岩村領信州飯田辺ヨリ、往来ノ巷陌(こうはく=道の分かれるところ)ナル故ニ、入口ニハ商屋茶店軒ヲ連、商賈交易富饒ノ地ナリ」 住民は半農半商で、街道沿いには商店や飲食店が建ち並び、春日井郡の村だけでなく、岩村(現:岐阜県恵那市)や飯田(現:長野県飯田市)から来る人もあり、商業で栄える豊かな地域であった。 繁栄する地域なので、江戸時代のほとんどの村は人口が横ばいだがここは大きく増加している。江戸時代初期の『寛文村々覚書』の頃は93戸で683人だったのが、後期の『尾張徇行記』では172戸で1,026人と、1.5倍にもなっている。 村絵図を見ると円満寺の少し東から城下町までの区間は、街道の両側は皆「町屋」と書かれている。元は街道から少し東の場所(字元屋敷)に集落があったのが、だんだんと街道沿いに移転し旧集落跡は田になった。その時期は『尾張名陽図会』では元禄(1688~1704)頃としている。しかし、農業が衰退したので文化7年(1810)に10軒ほどが旧集落跡に戻ったとのことだ。 このように村とはいっても街道沿いは町と変わらず城下町と町続きなので、名古屋周辺の村は大代官の所管だったが大曽根は町奉行の管轄になっていた。 |

|||

『大曽根村絵図』 |

|||

|

|

|

|

|