光友の隠居屋敷 大曽根御殿

|

|

◇大曽根御殿 建築始まる

尾張藩2代藩主の徳川光友は、44年間の治世の後、元禄6年(1693)4月、70歳で長男の綱誠(つななり)に藩主の地位を譲って隠居した。

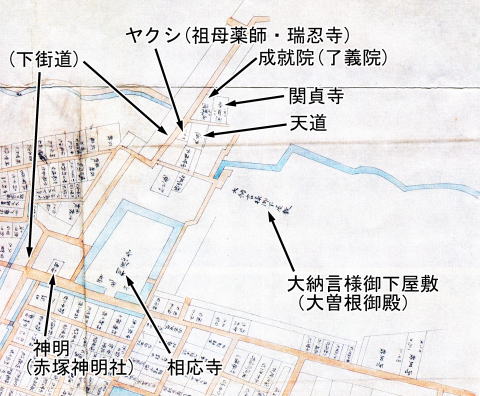

9月に江戸から名古屋へ帰着。隠居の身なので遠慮したのか藩士の出迎えも断り、城の本丸には入らず三の丸の屋形で生活したという。翌7年7月15日に藩の重臣であった成瀬・石河(イシコ)・渡辺氏が大曽根に持っていた下屋敷を返上し、8月11日に光友が住むための「大曽根御殿」とも呼ばれた13万2097坪(43.6㏊)の下屋敷の建築が始まった。屋敷は割とこじんまりとしているが、大きな池・小山・林・藪・畑などがある広大な庭園が設けられた。

光友はこれより15年ほど前の延宝7年(1679)に、今の代官町から葵一丁目にかけて6万4373坪(21.2㏊)の広大な下屋敷を建設しているが、それとは別に新たな隠居所を造ったのである。

◇御成道の建設

これに合わせて、9月にお城と大曽根を結ぶ道普請も行われた。お城の東、外堀に沿って北に枳殻(きこく)坂をくだった土居下から道普請が始まり、柳原から杉村に入り稲置街道を横ぎり大曽根に達する総延長2.4㎞の道であった。現在の柳原通商店街南端あたりから北へむかい、柳原四丁目五番付近で東に折れ、国道41号を越えて開聞寺、久国寺、豪潮寺の南を東にむかい、大曽根一丁目19番の南で国道19号に出る道筋である。つぶれた農地の代替地は名古屋新田内に与えられたと記録され、道幅は9尺(2.7m)ほどであった。これが御成道である。

|

|

◇光友 大曽根御殿で暮らす

元禄8年(1695)3月18日(2月25日説もある)、光友は新築された大曽根の下屋敷に転居する。荒廃していた大曽根八幡社(片山八幡神社)を見て、9月には神殿の再建を行っている。

翌9年6月には建中寺の北にある諸家臣の屋敷地もすべて返上させて御殿の敷地に組み入れ、人工の山や池などが完成した。10年4月に、灌漑用水として使われていた猫ケ洞池(千種区平和公園内)を下屋敷で使う御用水に定め、かわりに七ツ釜池(新池、千種区田代町)を築いて灌漑用水にした。11年に16挺立て(16人でこぐ)の小早船(小型の軍船)「従如丸」が光友の指示で造られ、大曽根下屋敷の池に浮かべられた。猫ケ洞池からの水を満々とたたえた大きな池に、軍船が浮かんでいたのである。文武にすぐれ、とりわけ水練を好んだという光友らしい趣向だ。

|

名古屋城下図』1694年

大龍寺はまだできていない

|

|

◇光友の死亡とその後の御殿

元禄13年(1700)10月16日、光友は当時としては長寿の76歳で歿した。大曽根下屋敷での生活は、わずか5年余りの短い期間であった。

翌14年12月には猫ケ洞池を再び灌漑用水として民間に開放、16年に池に浮かべられていた従如丸は江戸の尾張藩邸に移され、後に民間に払いさげられた。御殿も屋敷など5万2013坪(17.2㏊)を残し、元の使用者に戻された。宝永8年(1711)7月 4代藩主義通が屋敷を訪問した。御殿は大きく姿を変えてはいたが光友が住んでいた建物はそのまま残っており、感慨ふかいようすで見ていたという。

その後、享保5年(1720)までにすべての土地が成瀬氏などに戻されている。

|

『尾府全図』 明治2年

|