日本書紀より古い 高牟神社

|

|

古くからの神社である。社伝では養老元年(717)11月15日鎮座となっている。

古事記ができたのが和銅5年(712)、日本書紀が完成したのが養老4年(720)だから大変な昔だ。

社伝によると、本殿は昌泰3年(900)、文政8年(1825)に再建したとのことである。この間の900年もの長いあいだ同じ社殿とは考えにくいので、記録にはないが何回か建て替えか大補修が行われたのであろう。

江戸末期に再建された社殿は、昭和20年(1945)5月14日の空襲により焼失し、現在の本殿は昭和36年(1961)に再建されたものである。

本来の祭神は高皇産霊命(たかみむすびのみこと)・伊邪那岐命(いざなぎのみこと)・素盞鳴命(すさのおのみこと)の3柱であった。

江戸時代後期に編纂された『尾張徇行記』に「社五ケ所 内天神・白山・山神・神明両社界内二反八畝十七歩前々除」と書かれ、瀬古村には5つの神社があった。このうち「天神」と書かれているのが高牟神社である。

○なぜ 天神?

この神社に菅原道真を描いた絵があったから天神と呼んだという説がある。

それに対して高皇産霊の命などを祀っているから天神と呼ばれたとも考えられる。今は「天神」というと菅原道真を祀った神社と思うことが一般的だが、本来の天神は天津神(高天原にいる神)のことで、道真は後にその一員に加えられ学問の神様として人気が出て各地に祀られるようになった。

このため「天神社」と呼ばれていて祭神が道真以外の神社もある。味鋺神社境内の天神社は味鋺神社祭神の御子を祀っているのがその一例である。

大正12年(1923)に刊行された『東春日井郡誌』では高牟神社に道真の絵があることは書かれているが列記されている祭神名に道真はない。このため、この神社が天神と呼ばれたのは、高皇産霊命など天津神(天神)を祀っているからではなかろうか。

なお、現在は道真も祭神に加わっている。

|

明治になり政府が神仏分離・小社の合祀策を進めるなかで、明治41年(1908)に山神社〔大山祇命(おおやまずみのみこと)〕と御旅所であった神明社〔天照皇大神(あまてらすおおみかみ)〕が合祀され、その後に白山社(菊理媛命(くくりひめのみこと)も合祀され、更に菅原道真も祀られた。

境内社として本殿右手に金刀比羅社・熱田社、左手に靖国社があり、その左に天王社が鎮座している。天王社は、下街道沿いに祀られていたのを令和2年(2020)に遷座したものだ。

|

|

静かで落ち着いた境内

|

拝殿

|

鳥居の前は矢田川堤防

|

|

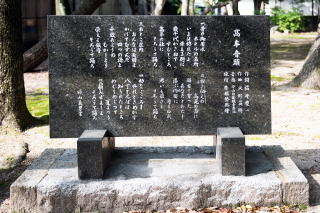

再建記念碑

|

金刀比羅社・熱田社

|

靖国社

|

|

津島社(現在)

|

津島社(下街道沿いに鎮座していた頃)

|

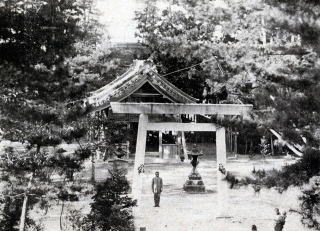

『東春日井郡誌』 大正12年刊

この頃は、拝殿の姿が今と違っていた |

|

◇郷社・式内社

入口の標柱には「郷社 式内」とある。

式内社とは延長5年(927)にまとめられた延喜式に名前が載っている全国2,861の神社の一つということで、古くから有る由緒正しい神社ということだ。

郷社というのは明治4年(1871)に太政官布告で定められ、昭和21年(1946)に廃止された神社の格付だ。

官社と諸社に分けられ、官社は神祇官又は地方官が祀る神社で、京や奈良にある古くからの神社22社や皇室ゆかりの神社だ。諸社は府県から奉幣を受ける府県社、府県又は市から奉幣を受ける郷社、郷社に附属する村社に分けられていた。この他に無格社があり、神社の半数は無格社であった。このように郷社というのは非常に格式の高い神社である。

|

郷社・式内と書かれた社標

|

|

◇古式ゆかしい祭礼

『張州年中行事鈔』に8月25日の祭礼の様子が書かれている。「御輿一基 郷の北の方の森へ神幸の次第」となっている。

先頭は禰宜2人だ。1人は塩水をまいて道を清めながら進み、もう一人は「浄衣紙麻(かみそ)を散らす」となっている。浄衣は神官の着る白い狩衣。紙麻は麻で造った紙のことで、楮などの紙が発達する以前に用いられた。その後ろには、榊・獅子頭・神弓・鉾・日月の板・七五三縄(しめなわ)が続き、御幣を持った禰宜がその後ろに付く。さらに幟数10本、巫(みこ)、音楽を奏でる子ども6人と太鼓でしめやかに演奏しながら進んでゆく。村人に担がれた御輿、さらに神馬、走り馬〔馬の塔(おまんとう)〕数匹が続いている。馬の塔は、豪華な馬具と標具(だし)という札や御幣を立てた馬を引いて神社に奉納することで、かつて尾張や三河で祭礼の時に広く行われた風習である。

長い行列が下街道を北へと進んでいったことであろう。古く格式の有る神社らしく、盛大でおごそかな祭りであった。

|