円満寺の創建は、江戸時代初期の創建とする記録もあるが、検地帳などから推測するとそれより古くからあった寺のようである。田中薬師・祖父薬師とも呼ばれ、人々に親しまれた寺である。かつては広い境内だったようで、江戸時代から大正初期までは境内に芝居小屋があり、今の六郷小学校もここが発祥の地である。

|

|||

|

|||

円満寺の創建は、江戸時代初期の創建とする記録もあるが、検地帳などから推測するとそれより古くからあった寺のようである。田中薬師・祖父薬師とも呼ばれ、人々に親しまれた寺である。かつては広い境内だったようで、江戸時代から大正初期までは境内に芝居小屋があり、今の六郷小学校もここが発祥の地である。 |

|||

|

|

|||

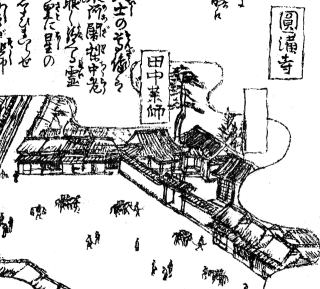

| 萬徳山阿弥陀院円満寺は浄土宗の寺である。 円満寺の名は慶長検地帳に見えているので、創建は桃山時代、さらには室町時代にまでさかのぼるかもしれない。 しかし『金鱗九十九之塵』には、明暦3年(1657)6月、光誉存西(こうよそんざい)が開基。鍋屋町裏(現:高岳駅の北)遍照院の末寺であり、天明年間〔1781~9、『尾張徇行記』では寛政5年(1793)〕に志道和尚が寺格を法地(寺院の等級)にしていただきたいと京都鹿ケ谷の法然院へ願い出て、この時満(ママ)徳山阿弥陀院と改号したと記されている。 この寺に祀られている薬師如来は、開基の光誉存西が、薬師堂をここに建てて遷したものという。元は大曽根村の東に広がっていた田の中にあったので田中薬師と呼ばれた。また400mほど南にある瑞忍寺の祖母(ばば)薬師に対して祖父(じじ)薬師ともいった。 |

『尾張名陽図会』 |

||

| なお『尾張名陽図会』は「本尊薬師如来ハ弘法大師真作」と書いている。しかし、寺の本尊はこの薬師如来では無く、「阿弥陀院円満寺」の名前どおり阿弥陀如来である。 寺のホームページによると ・「身代わり地蔵」……元は大幸川に架かる彩紅橋(現:彩紅橋通交差点あたり)に祀られていたのを遷座したものである。名前の由来は、江戸時代暴漢に襲われた娘の前に地蔵が立ちはだかって助けたので、合掌している指が切れた事からこの名が付いた。なお、地蔵の両側に重軽石と重軽地蔵が置かれている。 ・「二聴観音菩薩」……石で作られた観音で、元はスズラン通商店街(円満寺の一本北の東西道路)の守り仏だったのを戦後に遷座した。 その他に、福徳地蔵(交通安全)、水子供養地蔵、弁天堂、薬師堂などがある。 ◇境内に芝居小屋 享保16年(1731)に7代藩主 宗春が武士に芝居見物を許したところ、それまでは菰や葭で囲った小屋掛けから定小屋に変わり、あちこちに芝居小屋が出来た。円満寺の境内にも定小屋ができ、明治になると「大山座」という名で興行し、大正5~6年(1916~7)まで続いていた。 ここ大曽根は名古屋北東の玄関口なので、付近の村はもちろんのこと、勝川方面からも客が来たという。 ◇六郷小学校 発祥の地 また、明治5年(1872)の学制令発布にともない、明治6年(1873)2月に大壮義校(たいそうぎこう)が円満寺の境内に建てられた。明治19年(1886)に尋常小学大曽根学校に改名し、26年(1893)に転出して六郷尋常小学校(現:六郷小学校)になった。 |

|||

本堂 |

身代り地蔵 |

二聴観音 |

|

|

|

|

|