古代からの神社

|

|

味鋺神社は『延喜式神名帳』に記されている式内社で、旧社格は郷社である。

祭神は宇麻志麻治(うましまじ)命と味饒田(まじにぎた)命である。宇麻志麻治命は神武天皇期の武臣で、近衛の将として禁裏守護にあたり、物部氏の祖先であると伝えられている。味饒田命はその子である。

水害や戦乱などで記録が失われ創建の時期や由来は不明だが、二子山古墳が宇麻志麻遲命の墓で墳丘に物部神社(現:白山神社に遷座)があり、物部氏がこの地域に大きな勢力を持っていたと考えられるので古代からの神社であろう。

|

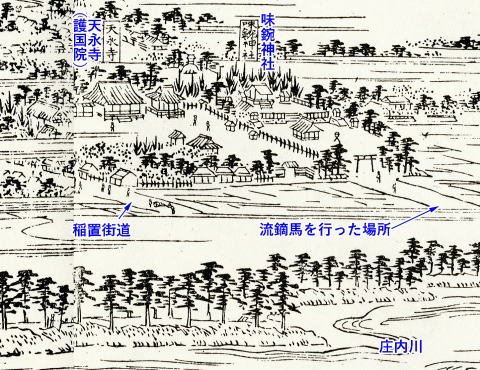

『尾張名所図会』

|

|

江戸時代には一般に六所明神と呼ばれていた。祭神は大日霎(おおひるめ)尊(天照大御神)・日本武尊・建角見(たけつぬみ)命・天児屋根(あめのこやね)命・武甕槌(たけみかづち)命・譽田(ほむた)天皇の6柱であった。

『尾張名所図会』には『塩尻』からの引用として「あちらこちらの神社は神様の数を神社の名称にしている。この神社の神職に聞くと六柱の神を祀っているからと言う。神社の正式名称を忘れ六所明神とだけ称している」と書かれている。また蓬莱宮(熱田神宮)の末社であった。

拝殿の左側に境内社がたくさん並んでいる。

熱田社(日本武尊)、神明社(天照大御神)、日神社(天照大御神)、金比羅社(大物主命)、天神社(味鋺神社祭神の御子)、山神社(大山祇神)、斎宮社(倭姫命)、稲荷社(稲荷神)、秋葉社(迦具土命)、洲原社(菊理媛命)、津島社(須佐之男命)の11社である。

|

|

蕃塀と拝殿

|

拝殿に見事な彫刻

上段:鯉の滝登り

中段:馬

下段:龍

|

ずらりと並ぶ境内社

|