古くからの神社で衰退していたのを、1500年代に羽黒山の山伏が復興したという。江戸時代は修験者が奉斎していたが、明治の神仏分離で神職に変わり、主祭神も国常立尊から天照大御神に変更されている。日本の宗教の変遷が反映されている神社である。

|

|||

|

|||

古くからの神社で衰退していたのを、1500年代に羽黒山の山伏が復興したという。江戸時代は修験者が奉斎していたが、明治の神仏分離で神職に変わり、主祭神も国常立尊から天照大御神に変更されている。日本の宗教の変遷が反映されている神社である。 |

|||

|

|

|||

| 松山神社は古くからの歴史がある神社である。 創建時期は不明だが、大永年間(1521~8)に羽黒山(現:山形県)の修験者である隆海が再興して30年ほど維持し、その後は鑁(ばん)海が継いだが帰国後は荒廃してしまった。元和年間(1615~24)に美濃久々利(現:可児市)の修験者である秀恵が再び復興した。江戸時代は壽命院という修験寺が別当を務めていた 名古屋の町より古い神社で、修験者が復興や維持管理をし、しかも大永年間の復興は遠く離れた羽黒山の修験者だったというのは珍しい。 |

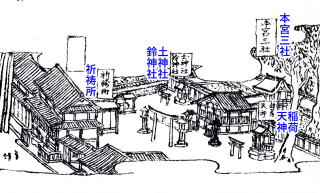

『尾張名陽図会』 |

||

| 『尾張名陽図会』には「修験壽命院天道宮ハ祭神国常立尊にして本地大日如来なり」と書かれている。江戸時代の主祭神は国常立尊(くにのとこたちのみこと)だった。 しかし明治の神仏分離で奉斎は修験から神主に変わり、現在の祭神は天照皇大神(あまてらすすめおおかみ、天照大御神)・品陀別命(ほむだわけのみこと、応神天皇)・市杵島姫命(いちきしまひめのみこと)になっている。旧社格は村社であった。 社名の松山神社は、昔、周辺が松林だったことから付けられたと言われ、江戸時代には天道宮・天道社・松山天道とも呼ばれた。 江戸時代の境内は97坪半、『名古屋市史』(刊:大正初期)の頃で109坪余なので、あまり変わっていない。 藩とのつながりもあり、3代藩主綱誠(つななり)の娘である松姫は祈祷札を江戸へ献上し、側室の宣揚院はこの神社に参拝し、元文3年(1738)には葵の紋がついた提灯を寄贈している。 本殿左手に境内社が相殿で祀られている。右手から猿田彦社・天神社・加茂社・津島社・秋葉社である。また右手には福守稲荷社も鎮座している。 |

|||

拝 殿 |

境内社 |

福守稲荷社 |

|

|

|

|

|