享保年間創業の熊野屋は、もとは油を扱う店であった。昔の照明は油を燃やす行灯なので油の需要は多く、熊野屋は藩の御用も務め、下街道沿いに立地していることから周辺の農村への販売もあり、名古屋でも有数の豪商であった。

|

|||

|

|||

享保年間創業の熊野屋は、もとは油を扱う店であった。昔の照明は油を燃やす行灯なので油の需要は多く、熊野屋は藩の御用も務め、下街道沿いに立地していることから周辺の農村への販売もあり、名古屋でも有数の豪商であった。 |

|||

|

|

|||

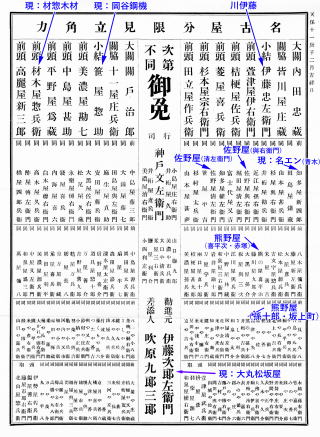

| 赤塚交差点南西の下街道沿いに、熊野屋という油を始め食品などを扱う店がある。享保年間(1716~36)に創業の元油商で、江戸時代から現在に至るまで同じ場所で営業している希有な老店である。店の奥には貴重な史料が展示され、店の歴史を今に伝えている。 ◇昔、油の消費は膨大 今、一般家庭で使う油は、自動車のガソリンや石油ストーブの灯油を除くと、天ぷら油やサラダオイル位で非常に少ない。しかし、昔は行灯を照明に使い油を燃やしていたから、必需品であった。寛政4年(1792)の「他国より御当地へ入込候荷物金高」を見ると、油は大小豆類と共に年間5万両もの量に及び、3・4位になっている。膨大な量の油が使われていたのである。 ◇分限見立角力・御用達名前帳にも掲載 油を扱っている熊野屋は、天保11年(1840)に発行された『名古屋分限見立角力』に前頭として「熊の屋喜平次」と掲載されている豪商である。 また、慶応4年(1868)改訂の『御用達名前帳』にも掲載がある。御奉行所御用達格次座のところに、「熊野屋」が3名掲載されている。坂上町 熊野屋孫十郎、赤塚町 熊野屋喜平次、赤塚町 熊野屋嘉助だ。このうち、赤塚町の熊野屋喜平次が現在の店と考えられる。ほかの2軒の店は、支店か暖簾分けした店であろうか。 店内の史料ケースに「御小納戸 御用達」と書かれた大きな旗が展示されている。御小納戸とは藩主の身の回りの世話を担当していた役所だ。熊野屋が御小納戸へ納品した油は、お殿様の部屋にある行灯にも使用されていたことであろう。 ◇油商の大店は市街地周辺部に 明治初期に刊行されたと思われる『尾三農商工繁盛記』の諸油蝋商之部には19店が掲載され、そのなかに「油類 赤塚町 熊田喜平次」と記載されている。近隣では「油類 大曽根坂上町 福井久蔵」「絞油類 赤塚町 吉田治郎左ェ門」の掲載がある。 この本に掲載されている油・ろうそく商で碁盤割に店を構えているのは本町の「生晒蝋梅花油類 三輪常七」と伝馬町の「蝋燭類 井筒屋善左ェ門」「蝋燭類 中野佐七」の3店しかない。しかも油類ではなく、ろうそくや梅花油(頭髪用の油)の店だ。 当時の照明は行灯などで油は必需品だから、碁盤割の中に油を売る店がなかったとは考えにくく、本に載るような大店は街中にはなかったということだろう。掲載されている油商は、押切町、祢宜町、枇杷島町など当時の名古屋市街への入口に立地する店が多い。街道沿いで周辺の農村から買いに来る人が多く商圏が広かったことと、市街地中枢部は可燃物である油を大量に貯蔵するには火災の心配から適さず、周辺部に大店が立地したと考えられる。 |

『名古屋分限見立角力』 天保11年(1840) |

||

|

|

|

|

|