一見するとお寺らしくないモダンな建物だが、入口に巨大な宝塔が建ちお寺であることが知られる。読経していたとの伝承を持つ日蓮聖人木像が安置され、六代藩主継友の祈祷所であったとの由緒が伝わる寺である。

|

|||

|

|||

一見するとお寺らしくないモダンな建物だが、入口に巨大な宝塔が建ちお寺であることが知られる。読経していたとの伝承を持つ日蓮聖人木像が安置され、六代藩主継友の祈祷所であったとの由緒が伝わる寺である。 |

|||

|

|

|||

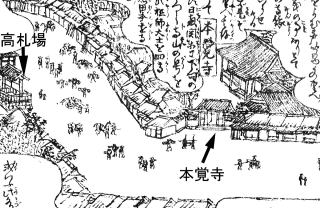

| 照瑞山本覚寺は、日蓮宗、京都妙伝寺の末寺である。 『東大曽根町誌』によると、もとは清洲の地にあった寺で、本法寺の寺号であったが寛永年間(1624~44)に大曽根坂上(現在地より南)へ移転したがまもなく衰退した。 正保5年(1648)に僧日相が住職になり、現在地へ移転して本尊である法華経題目宝塔(木造箔置)と日蓮聖人木像をこの寺にうつし寺号も本覚寺と改めた。その後正徳5年(1715)に僧日答が再建したが再び荒廃し、嘉永5年(1852)に復興した。 |

『尾張名陽図会』 |

||

| ◇天井で読経する 日蓮聖人木像 寺の宝物に日蓮聖人木像があり、『尾張名陽図会』は、この像にまつわる次のような話を紹介している。 「野州(下野国=栃木県)藤原の里の星野治郎助は、日蓮上人に深く帰依し、師弟のちぎりを結んでいた。日蓮は諸国に布教するために、治郎助と別れて出発しようとされた。治郎助が、あまりに深く嘆き悲しむので、日蓮は弟子の日法が刻み自らが点眼した尊像を与えた。その後、大洪水が起こって尊像は流失してしまった。 文永3年(1266)、日法上人が宇都宮の片山洞のあたりを通りすぎた時、洞の中から法華経をとなえる声が聞こえてきた。不思議に思って洞穴の中をのぞいて見ると尊像が読経しているのであった。鎌倉に持ち帰って、だいじに安置していた。文永8年(1271)の日蓮上人の法難(佐渡島へ流罪)の時、尊像もいず方ともなく消え失せてしまった。 時は移り承応元年(1652)、尾張の国萱津村(現:あま市)の妙勝寺日恵上人が馬嶋村(現:大治町)を通った時に、大智坊の家から法華経をよむ声が聞こえてきた。不思議なことだと大智坊の家の中を探ってみると日蓮上人の尊像が天井の上で読経されていた。日恵上人は、この尊像は日法上人が作った像にまちがいないと思われた。 日恵上人は大曽根坂上に寺を建て唱妙山本法寺と名付け、像を安置した。その後、寺を現在地へ移転し寺号も今のものに変えた。尊像は読経の祖師大師と呼ばれた。」 ◇六代藩主継友の祈祷所 文政5年(1822)に本覚寺が寺社奉行所に提出した由緒書には、次の趣旨のことが書かれている。 「六代藩主継友(在位:1713~31)が、内々に祈祷を申しつけた。葵の紋がついた鬼子母神の厨子・お守や護符を入れる通筥(かよいはこ)・提灯があるが、祈祷の時に使うため享保8年(1723)にお願いしたものだ。享保3年(1718)に初めて年頭の御目見得を仰せつけられている」 |

|||

| ◇宝 塔 国道19号側の入口に、巨大な宝塔が建っている。元は下街道と大幸川が交差するところ(現:オズモールの中央あたり)に建っていたもので、明治以降にここへ移設された。 正面にひげ題目と呼ばれる独特の書体で「南無妙法蓮華経」、左側に「一天四海皆帰妙法」、裏面に「後五百歳中広宣流布」、右側面に「文政四年辛巳正月建」と彫られ、1821年に建立されたものである。 |

|

||

|

|

|

|

|