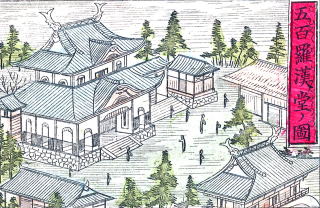

『名古屋明細地図』

赤塚交差点から少し東へ行った北側に、かつて大龍寺があった。この寺は五百羅漢が祀られたことで有名になったが、檀家がなく維持に困り一時期は困窮して羅漢などの売却騒動が起きている。明治になると復興して名古屋名所となり、大正時代に千種区へ移転して今も羅漢像が祀られている。

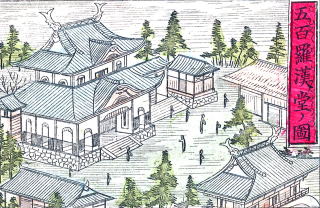

『名古屋明細地図』 |

|||

|

|||

赤塚交差点から少し東へ行った北側に、かつて大龍寺があった。この寺は五百羅漢が祀られたことで有名になったが、檀家がなく維持に困り一時期は困窮して羅漢などの売却騒動が起きている。明治になると復興して名古屋名所となり、大正時代に千種区へ移転して今も羅漢像が祀られている。 |

|||

| |

|

|

2025/09/27 |

|

|

|