赤塚交差点の北東に神明社が鎮座している。境内には神戸の湊川神社より早く創建された湊川神社や皇紀2600年を記念して建てた正成像、巨大な燈籠などがある。

|

|||

|

|||

赤塚交差点の北東に神明社が鎮座している。境内には神戸の湊川神社より早く創建された湊川神社や皇紀2600年を記念して建てた正成像、巨大な燈籠などがある。 |

|||

|

|

|||

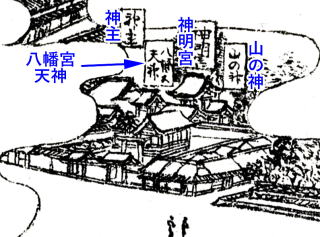

| 神社の境内に佇ずむだけで、その里の歴史を感ずることができる。その里ばかりではなく、過去の日本が辿ってきた道に、自然と思いをはせる場合もある。赤塚神明社は、そんな神社の一つだ。 本殿の西側に、楠公湊川神社の石碑が立っている。建武3年(1336)、楠木正成(まさしげ)、新田義貞の軍は、足利尊氏の軍と兵庫湊川で戦い、敗れた。戦死した楠木正成をまつったのが湊川神社だ。 神社の片隅に、馬に乗った楠木正成(1294~1336)の銅像が立っている。銅像には「七生報国」と刻まれている。七たび生まれ変わっても、国に尽くすという忠臣、楠木正成を顕彰した碑だ。 楠公を祀る神社ができたのは慶応3年(1867)。尾張の勤王の志士が勤王に尽くした神を名古屋に祀るため、儒者で赤穂義士に傾倒して『義人録補正』を著した国枝松宇(しょうう)の賛助を得てここに湊川神社を建立したとのことだ。神戸の湊川神社は明治5年(1872)創建なので、こちらの方が古い。なお、銅像は日中戦争が泥沼に陥っていた昭和15年(1940)に紀元二千六百年を記念して建てられている。 |

『尾張名陽図会』  |

||

| 名古屋市内で最大級の燈籠が2基境内に立っている。 楠公の銅像、豪壮な燈籠。そんな神明社から戦時中には何人もの人が、日の丸の旗におくられて戦地に赴いたのであろう。 湊川神社は、現在は金毘羅神社などと並んで境内社としてまつられている。同じく境内社として大山祗神をまつる山神社がある。尾張2代藩主徳川光友が大曽根下屋敷を造営する際、六社の森から勧請し、鬼門鎮護の神社としたものである。 境内の社務所の奥に、ひっそりと切支丹灯籠がおかれているが、外からは見えない。 (故 沢井鈴一氏記述) |

||

|

|

|

|

|

|

|

|